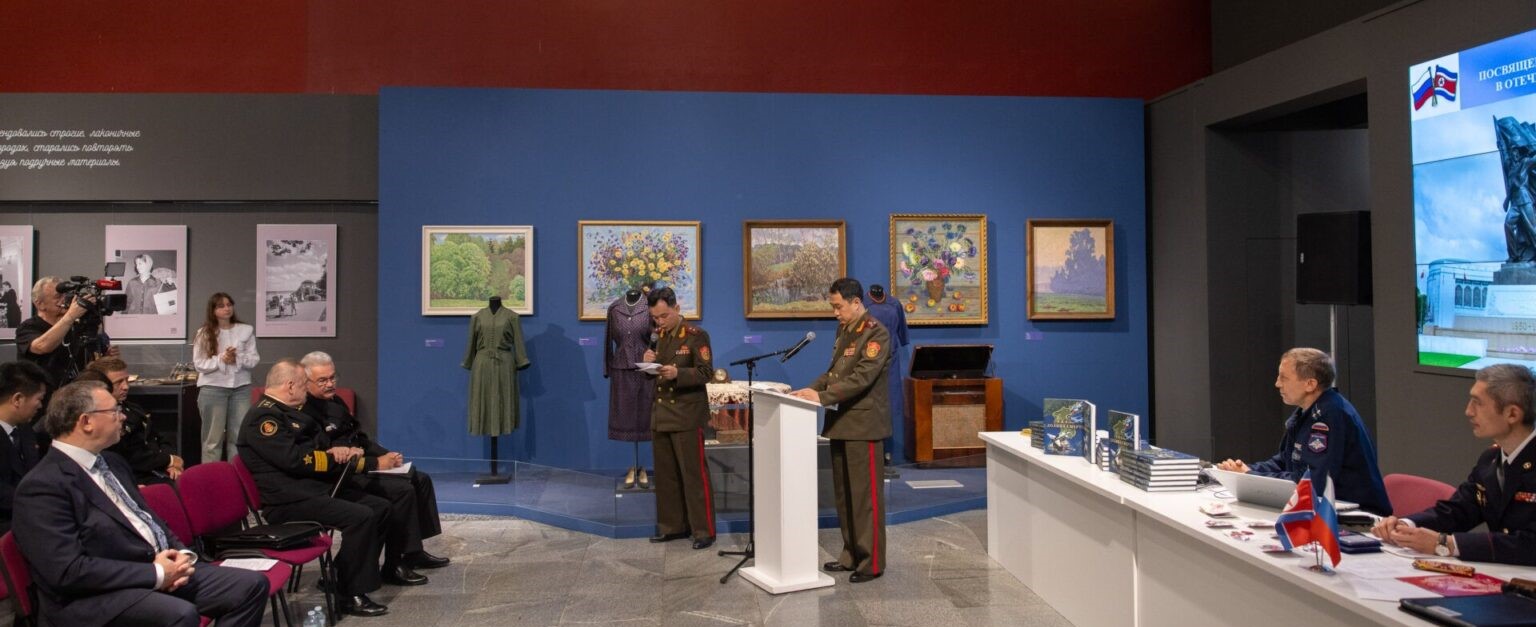

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КОРЕЙСКОЙ ВОЙНЕ 1950-1953 гг.

23 июля 2025 г. МОСКВА. В МУЗЕЕ НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ -СОСТОЯЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КОРЕЙСКОЙ ВОЙНЕ 1950-1953 годов.

СОВЕТСКО-КОРЕЙСКОЕ БОЕВОЕ БРАТСТВО.

«Позвольте мне от имени генерального директора Музея Победы

Александра Яковлевича ШКОЛЬНИКА и от себя лично приветствовать всех вас на международной военно-исторической конференции, посвященной одной из самых значимых и трагических страниц 21 века — Корейской войне 1950-1953 годов. Сегодня мы собрались здесь, чтобы еще раз осмыслить, проанализировать сложный период в истории Корейского полуострова, почтить память тех, кто проявил мужество и отвагу в тех уже далеких событиях. Особая место на нашей конференции занимает тема советско-корейской войны и вы знаете, это не просто слова, это реальность, которая продолжает быть такой. Как и в те годы войны много наших соотечественников, советских граждан и советских воинов плечом к плечу сражались с корейским народом за победу и свободу. Мы об этом помним и чтим их память. Сегодня Музей Победы — это не только место, где можно встретиться с историей и посмотреть на экспонаты, но сегодня музей — это также и авторитетный участник глобального диалога по таким вопросам, как научно-историческое сотрудничество, противодействия фальсификации истории и передача памяти об истории и военной истории прежде всего молодому поколению», — сообщил руководитель международного отдела Музея Победы Денис ПАРХОМЧУК.

Атташе по вопросам обороны при Посольстве КНДР в РФ старший полковник

РО ГИ ЧХОЛЬ выступил с речью о заслугах товарища КИМ ИР СЕНА в Отечественной Освободительной войне 1950-1953 гг. и укреплении российско-корейского сотрудничества.

«Эта война оставила глубокий след в истории международных отношений и оказала серьезное влияние на судьбы народов в регионе. Война стала не только тяжелым испытанием для корейского народа, но и важным уроком для всего мира, напомнив о катастрофических последствиях крупномасштабных военных конфликтов. Сегодня, спустя десятилетия, мы отдаем дань уважения всем, кто проявил мужество и героизм, кто выстраивал советско-корейское боевое братство, а также осмысливаем исторические итоги через призму современности. Особые слова благодарности – ветеранам, чьи подвиги и мужество позволили отстоять независимость Корейской Народно-Демократической Республики. Для нас крайне важно сохранить правду о событиях тех лет, противостоять попыткам искажения истории и извлечь уроки, способствующие укреплению мира и безопасности в азиатско-тихоокеанском регионе», — отметил в приветственном письме участникам конференции заместитель министра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Виктор ГОРЕМЫКИН.

«Эта война была долго засекречена, и только недавно открывшиеся данные показывают, насколько тяжелой и кровопролитной она была. Военную поддержку Северной Корее оказывали Китай и Советский Союз, а Южной — Соединенные Штаты и еще 16 стран НАТО, которые действовали на Корейском полуострове под эгидой ООН. Война в Корее стала одним из самых разрушительных конфликтов в мировой истории. В ходе нее погибло около трех миллионов человек, а процент погибших гражданских лиц в результате боевых действий превысил аналогичные показатели Второй мировой войны. Были разрушены практически все крупные города Кореи. Война продолжалась, сопровождалась массовыми убийствами, а также пытками и жестоким обращением с военнопленными. Война закончилась. Но и сегодня, спустя более 70 лет, она находит отголоски в наших душах. Мы чтим память тех, кто встал на защиту мира, кто ценой своей жизни дал людям возможность жить, любить, трудиться и пользоваться всеми благами мирной жизни», — сказала дочь Героя Советского Союза, участника Корейской войны (1950-1953) Сергея Макаровича КРАМАРЕНКО Надежда МАРИНЧУК.

Участниками конференции стали – ведущие отечественные и зарубежные ученые, архивисты, преподаватели и студенты, слушатели и курсанты вузов силовых ведомств, представители аппарата военных атташе и посольства КНДР в России, общественных организаций, ветераны Корейской войны 1950-1953 годов.

«Советский Союз не мог остаться в стороне от агрессоров, и поэтому был создан 64-й истребительный авиационный корпус, который вступил в боевые действия против американских империалистов в ноябре 1950 года. Советские летчики, ведя боевые действия, создали преимущество в боевых действиях против американских самолетов и добились больших успехов в уничтожении авиации американских империалистов. Весь корейский народ поднялся на борьбу против агрессоров, И благодаря тому, что были уничтожены достаточно большие потери агрессоров в живой силе, в авиации, в артиллерии, в танках и так далее, американцы вынуждены были пойти на перемирие, и 27 июля 1953 года был подписан акт о перемирии в Корейской войне. (…) Особую благодарность я хочу отнести к великому руководителю Корейской Народно-Демократической Республики уважаемому товарищу КИМ ЧЕН ЫНУ, который оказал серьезную военную помощь в борьбе с украинскими националистами по освобождению нашей территории от этих врагов. Мы благодарны корейскому народу за оказание помощи в специальной военной операции», — добавил в своём видеообращении ветеран корейской войны 1950-1953 гг. Янус Васильевич КАНОВ.

Председатель Российского Совета ветеранов Корейской войны, подполковник полиции в отставке Андрей Юрьевич ШИН зачитал письмо от участников Международной конференции в адрес Генерального секретаря Трудовой Партии Кореи, Председателя Государственных дел Корейской Народно – Демократической Республики, уважаемого товарища КИМ ЧЕН ЫНА !

Дочь участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., участника Корейской войны 1950-1953 гг., Героя Советского Союза, генерал-майора авиации КРАМАРЕНКО Сергея Макаровича, Надежда Сергеевна МАРИНЧУК в торжественной обстановке вручила книгу Я.В. КАНОВА -«Долина смерти», и наградила уважаемых и заслуженных участников конференции памятными знаками

“СЛАВНЫЕ ИМЕНА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ С.М. КРАМАРЕНКО”.

ГОНЧАРОВ Александр Иванович;

РО Ги Чхоль;

ХОН Чон Чхоль;

КИМ Феликс Петрович;

ПИВОВАРОВ Юрий Фёдорович;

ДЬЯКОВ Юрий Александрович;

ПЕТРОВ Виктор Алексеевич;

ПАНИН Евгений Николаевич;

ШЕСТАКОВ Сергей Петрович;

КИМ Зоя Симоновна;

КУРЫЛЁВА Маргарита Александровна.

Дочь Героя СССР — Надежда МАРИНЧУК в рамках международной, военно-исторической конференции, в торжественной обстановке вручает Александру Ивановичу ГОНЧАРОВУ книгу Я. КАНОВА,ветерана Корейской войны 1950-1953 гг. и памятный знак

«СЛАВНЫЕ ИМЕНА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ С.М. КРАМАРЕНКО».

Завершилась конференция банкетом в северокорейском ресторане “Корё” с участием вокально-хореографического коллектива Международного Союза общественных объединений корейцев “КОСАРЁН”, лауреатов Международного художественного фестиваля “Апрельская весна” в Пхеньяне (КНДР), и артистов из КНДР:

Прозвучали русские и корейские народные музыкальные произведения, песни о Корейской войне и дружбе между Россией и КНДР.

Конференцию организовали и провели: Научно-исследовательский институт (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ, Российская общественная организация «Совет ветеранов Корейской войны 1950-1953 годов» и Музей Победы.

Модераторы: научный сотрудник НИИ (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ, кандидат исторических наук, подполковник запаса ГОНЧАРОВ Александр Иванович, Председатель Российского Совета ветеранов Корейской войны 1950-1953 гг., ветеран боевых действий, участник СВО, подполковник полиции в отставке ШИН Андрей Юрьевич.

Из истории конфликта. Так августе 1945 года Корейский полуостров освобожден частями Советской армии от японской оккупации.

В северной части Кореи, в которую вступили наши войска, установился коммунистический режим во главе с Ким Ир Сеном.

А на юге полуострова, где высадились войска США, пришел к власти Ли Сын Ман – один из лидеров антикоммунистического националистического движения.

Таким образом, образовались два идеологически враждебных друг другу корейских государства.

Однако Северная и Южная Кореи не оставляли мысль о воссоединении страны. Заручившись помощью своих главных покровителей — Москвы и Вашингтона — они готовились к решению проблемы вооружённым путём.

25 июня 1950 года на полуострове началась война. В течение двух месяцев северокорейские войска захватили почти всю Южную Корею с Сеулом.

У южнокорейского правительства остался в руках только Пусанский плацдарм. Однако это стало только началом кровопролитной войны. На стороне южнокорейского режима выступила коалиция из 16 стран во главе с Соединенными Штатами.

До развала Советского Союза о Корейской войне 1950-1953 гг. вообще ничего официально не сообщали и не писали.

Советские граждане, которым довелось в этой войне принять участие в качестве летчиков, зенитчиков, военных советников и других специалистов, давали подписку о неразглашении.

Многие документы, касающиеся Корейской войны 1950-1953 гг. по-прежнему засекречены. Поэтому, объективной информации явно недостаточно, и с учётом идеологических противоречий, исследователи постоянно спорят о событиях той войны.

По факту, война до сих пор не завершена.

72 года назад заключено лишь перемирие, формально война продолжается.

Периодически на границе Южной и Северной Кореи происходят вооружённые стычки, некоторые из них могут стать поводом к началу новой корейской войны.

Мирный договор между Сеулом и Пхеньяном до сих пор не подписан. Граница между Южной Кореей и КНДР — одно из самых укрепленных мест на нашей планете, настоящий «пороховой погреб», угрожающий новой войной.

А пока война не завершена окончательно, не может полностью отсутствовать определённая цензура. Обе стороны конфликта и их союзники вели информационную войну, озвучивая только выгодную им информацию, или трактуя факты в свою пользу.

Ещё одна причина умолчания — это соотношение числа загубленных человеческих жизней и достигнутых политических и военных результатов. Корейская война, видимо, одна из самых жестоких и братоубийственных из когда-либо проходивших на планете.

Настоящая гражданская бойня. Число жертв Корейской войны до сих пор точно неизвестно, разброс в цифрах огромный: можно встретить данные от 1 до 10 млн. погибших. Большинство источников сходятся на цифре в 3-4 млн. погибших, разрушении более 80 % промышленной и транспортной инфраструктуры обоих корейских государств. Результат войны — возвращение противоборствующих сторон на исходные позиции. Таким образом, принесены в жертву войны миллионы жизней.

Практически весь полуостров превращен в руины, единый народ разделён на две враждебные части. При этом никто за эти преступления не понёс никакого наказания.

Поэтому, многие постарались- «забыть» эту неприятную страницу истории.

Есть и ещё одна причина — война стала чрезвычайно жестокой с обеих сторон.

И южнокорейские, и северокорейские войска часто прибегали к пыткам и казням пленных, убивали раненых вражеских солдат. Американцы имели приказ стрелять на поражение во всех людей, приближающихся к их позициям на линии фронта (под беженцев могли замаскироваться северокорейские солдаты).

Западные войска проводили стратегию уничтожения промышленного и людского потенциала страны, политику, которую Военно-воздушные силы США и Великобритании опробовали в войне против Третьего рейха и Японской империи. Производились авиаудары по ирригационным сооружениям, по дорогам с беженцами, по крестьянам, работающим в полях, массово применялся напалм и т. д. В Южной Корее без суда и следствия были уничтожены десятки тысяч людей по обвинению в симпатиях к коммунизму. Такие преступления были массовым явлением.

05 июня 1950 — начало войны.

Войска Северной Кореи начали военную операцию против Южной Кореи. Советский Союз оказал помощь в разработке наступательной операции. Её план был утвержден в Москве.

Иосиф Виссарионович СТАЛИН долго не давал согласия на начало операции, обращая внимание на недостаточную боевую подготовку и вооружение северокорейской армии.

К тому же была опасность прямого конфликта СССР с США. Однако, учитывая агрессивные намерения противника уничтожить коммунизм, советский Вождь все-таки дал добро на начало операции.

27 июня 1950 — Совет безопасности ООН принимает резолюцию, которая одобряла использование американских сил ООН на Корейском полуострове, а также рекомендовала добровольно поддержать эти действия государствами — членами ООН в соответствии со ст. 106 Устава ООН.

Советский Союз не мог наложить запрет на эту резолюцию, т. к. отсутствовал в СовБезе, начиная с января 1950 года в знак протеста против представления китайского государства в ООН гоминдановским режимом. Резолюция была принята практически единогласно, воздержалась только Югославия.

В результате участие американцев в военных действиях стало вполне легитимным. Наиболее мощный контингент выставили США — от 302 до 480 тыс. человек (для сравнения – южнокорейцев воевало до 600 тыс. человек) и Великобритания – до 63 тыс. солдат. Кроме того, солдат предоставили Канада, Австралия, Новая Зеландия, Филиппины, Турция, Нидерланды, Бельгия, Греция, Франция, Таиланд и другие государства.

28 июня 1950 г — северокорейские войска захватили Сеул.

Столица Южной Кореи за три года войны 4 раза переходила из рук в руки и была обращена в руины. Руководство КНДР рассчитывало, что падение Сеула станет концом войны, но южнокорейское правительство успело эвакуироваться.

15 сентября 1950 г. высадка десантного корпуса ООН в Инчхоне, начало контрнаступления войск Южной Кореи и союзников. К этому моменту вооружённые силы Южной Кореи и сил ООН контролировали лишь небольшой участок полуострова около города Пусан (Пусанский плацдарм). Пусан удалось удержать, накопить силы для контрнаступления, начав его одновременно с высадкой десанта в Инчхоне.

Большую роль сыграла американская авиация – США в этот момент полностью господствовали в воздухе.

К тому же армия Северной Кореи была измотана, утратив наступательные возможности.

05 сентября 1950 г.- силами ООН взят Сеул.

02 октября 1950 г. — премьер-министр Китайской Народной Республики Чжоу Эньлай предупредил, что если войска ООН (за исключением южнокорейских) перейдут через 38-ю параллель, то китайские добровольцы вступят в войну на стороне Северной Кореи.

07 октября 1950 г.– американские и английские части начали наступать на север полуострова.

16 октября 1950 г.- первые китайские подразделения («добровольцы») вступили на территорию полуострова. Всего на стороне Северной Кореи воевало 700-800 тыс. китайских «добровольцев».

20 октября 1950 г.- Пхеньян пал под ударами войск Западной коалиции и ООН. В результате наступления войск Южной Кореи и ООН у северных корейцев и китайцев остался лишь небольшой плацдарм у самой границы с КНР.

26 ноября 1950 г. – началось контрнаступление северокорейских и китайских сил.

05 декабря 1950 г. — северокорейские и китайские войска отбили Пхеньян. Теперь маятник войны качнулся в другую сторону, отступление армии Южной Кореи и её союзников походило на бегство.

17 декабря 1950 г. – произошло первое боестолкновение новейших на то время советских и американских боевых, реактивных самолётов: МИГ-15 и «Сейбра» F-86.

В итоге советским лётчикам, в воздушных боях, удалось завоевать господство в воздухе в небе Кореи.

04 января 1951 года — войска КНДР и КНР захватили Сеул. В целом участие СССР было сравнительно небольшим (относительно Китая и США). На стороне Пхеньяна воевало до 26 тыс. советских военных специалистов.

21 февраля 1951 года — начало второго контрнаступления южнокорейских войск.

15 марта 1951 года – столица Южной Кореи отбита войсками южной коалиции во второй раз.

10 апреля 1951 года — отставка генерала Дугласа Макартура, командующим войсками назначен генерал-лейтенант Мэтью Риджуэй.

Макартур был сторонником «жесткой линии»: настаивал на расширении военной операции на территорию Китая и даже на применении атомного оружия.

К июню 1951 года война зашла в тупик.

Несмотря на огромные потери, серьёзные разрушения, каждая из сторон сохраняла боеспособными армии. Вооруженные силы — численностью до миллиона человек.

Но, американцы и другие многочисленные союзники Сеула, даже несмотря на имеющийся перевес в технических средствах, не в состоянии были добиться коренного перелома в войне.

Расширения войны на территорию Китая и СССР привело бы к началу новой мировой войны. Стало очевидно, что достичь военной победы невозможно, поэтому необходимы переговоры о заключении перемирия.

08 июля 1951 года — начало первого раунда переговоров в Кэсоне.

Во время переговоров война продолжалась, обе стороны несли значительные потери.

04 ноября 1952 года президентом Соединенных Штатов избран Дуайт Эйзенхауэр.

05 марта 1953 г. умер И.В. СТАЛИН.

Новое советское руководство решает завершить войну.

20 апреля 1953 г. стороны начали производить обмен военнопленными.

27 июля 1953 года — заключён договор о прекращении огня.

Предложение о прекращении огня, которое было принято ООН, внесла Индия.

Южную коалицию представлял генерал Марк Кларк, так как представители Южной Кореи отказались подписать соглашение.

Линия фронта остановилась в районе 38-й параллели, а вокруг неё была создана Демилитаризованная зона (ДМЗ).

Эта зона прошла немного севернее от 38 параллели на востоке и немного южнее на западе. Мирный договор, который бы завершил войну, так ещё и не подписан.

Угроза применения атомного оружия. Это была первая война на Земле, которая началась при наличии ЯО у противоборствующих сторон — США и СССР.

Особенно опасно было то, что к началу Корейской войны обе великие державы не имели равенства в ядерном оружии.

У Вашингтона было значительно около 300 боезарядов, а у Москвы в тридцать раз меньше,

примерно 10.

СССР провёл первое испытание ЯО только в 1949 году. Такое неравенство ядерных арсеналов создавало реальную опасность того, что американское военно-политическое руководство в критической ситуации использует ЯО.

Некоторые американские генералы считали, что атомное оружие необходимо применить. Причём не только на территории Кореи, но и в Китае и против СССР.

Надо отметить факт того, что именно американский президент Гарри Трумэн—

отдал приказ о ядерной бомбардировке японских мирных городов Хиросимы и Нагасаки.

Возможность применения Ядерного Оружия американской стороной оставалась довольно высокой.

Особенно во время поражений Западной коалиции на фронте.

Так, в октябре 1951 года американскими лётчиками, была проведена одобренная президентом Гарри Трумэном имитация ядерной бомбардировки, «учебный атомный удар».

Демонстративно по позициям северокорейских войск, на объекты Северной Кореи в нескольких городах были сброшены муляжи настоящих ядерных бомб (операция «Порт Гудзон»).

«Дропшот» — разработанный в США план нанесения ядерного удара по территории СССР.

Был утверждён Комитетом начальников штабов США 19 декабря 1949 года.

Согласно плану, по СССР должен был быть нанесён удар 300 ядерными бомбами и 29 000 фугасными бомбами по 200 целям в 100 городах и посёлках, чтобы одним ударом уничтожить 85 процентов промышленного потенциала Советского Союза.

От 75 до 100 из 300 ядерных бомб были нацелены на уничтожение советских боевых самолётов на земле. Операция должна была начаться 01 января 1957 года. После ядерной бомбардировки СССР Соединённые Штаты намеревались развернуть с союзниками крупномасштабные фронтовые операции, вынудив Кремль капитулировать.

Однако планам американцев не суждено было сбыться, потому, что в небе Кореи появились советские лётчики, «Сталинские соколы» — которые «мигом вправили мозги» — американцам…

Поэтому Вашингтон оказался вынужденным отказаться от плана ядерных бомбардировок, самолётами, понимая, что в условиях наличия авиации и средств ПВО, невозможно безнаказанно бомбить как японцев…

Поэтому у американцев возникло понимание того факта, что они не способны самолётами нанести непоправимый ущерб военно-промышленному потенциалу СССР.

А советские войска при таком сценарии, даже могли оккупировать всю Европу, заставили противника сесть за стол переговоров…

ИВАН ФЁДОРОВИЧ КРУЗЕНШТЕРН

21 июля 2025 г. в общественной палате Российской Федерации, в Москве на заседании оргкомитета «Память Победы над Японией», накануне Дня Военно-Морского флота

Штаб Захара ПРИЛЕПИНА Московской области, под руководством Михаила Николаевича ЛУБОШНИКОВА, вручил общественную награду объединения «КОМАНДАРМ»-посвященную первому русскому кругосветному путешествию-

«ИВАН ФЁДОРОВИЧ КРУЗЕНШЕРН» члену оргкомитета

«Память победы над Японией», капитану

1-го ранга, заместителю Исполнительного Директора Общероссийского Движения Поддержки Флота, члену Союза писателей России ТОЛУЗАКОВУ Геннадию Петровичу.

— Имя русского мореплавателя Ивана Фёдоровича КРУЗЕНШТЕРНА

известно каждому образованному жителю нашей страны.

КРУЗЕНШТЕРН – это символ морской романтики, пионер дальнего плавания, человек, который первым гордо пронёс

русский военно-морской флаг через все океаны планеты.

Геннадий ТОЛУЗАКОВ свою судьбу также связал с флотом.

ИВАН ФЁДОРОВИЧ КРУЗЕНШТЕРН (имя при рождении — Адам Иоганн фон Крузенштерн)

родился 19 ноября 1770 года, умер 24 августа 1846 года.

Это прославленный российский мореплаватель.

КРУЗЕНШТЕРН стал руководителем первой русской кругосветной экспедиции, он впервые нанес на карту большую часть побережья острова Сахалин, стал одним из учредителей Русского географического общества.

Сегодня его имя носит пролив в северной части Курильских островов, проход между островом Цусима и островами Ики и Окиносима в Корейском проливе, гора на Новой Земле, острова в Беринговом проливе и архипелаге Туамоту.

Иван Фёдорович КРУЗЕНШТЕРН являлся одним из основоположников российской океанологии, его имя неразрывно связано с русской географией. Он оказал существенное влияние как на историю российских морских экспедиций, так и в целом на мореплавание.

С 12 лет КРУЗЕНШТЕРН три года учился в городской школе при Домском соборе в Ревеле (современный Таллинн), а затем продолжил обучение в Морском кадетском корпусе в Кронштадте. В 1787 году он был произведен в гардемарины. Необходимо отметить, что с самого детства будущий мореплаватель и адмирал мечтал обойти морем весь земной шар. Это тот редкий случай, когда детская мечта действительно осуществилась, хотя реализовать ее удалось далеко не сразу.

В 1788 году в связи с началом войны со Швецией он был досрочно выпущен из Морского кадетского корпуса и произведен в мичманы, получив назначение на 74-пушечный корабль «Мстислав».

06 июля 1788 года в Финском заливе, на удалении в 50 километров к западу от острова Гогланд, произошла встреча двух эскадр — российской и шведской. Эскадры построились в линию — одна напротив другой. При этом движение кораблей было серьезно затруднено из-за отсутствия ветра. Фактически российские и шведские корабли прицельно расстреливали друг друга на протяжении нескольких часов.

Русская эскадра потеряла в этом бою более 300 человек убитыми и более 600 ранеными.

Больше всех в бою пострадал 74-пушечный корабль «Мстислав», судно почти потеряло управление, корабль был сильно поврежден огнем шведских пушек, однако остался в бою до момента завершения сражения.

Обе стороны присваивали победу в Гогландском сражении себе, хотя их потери были примерно сопоставимы. У шведов в плен сдался 60-пушечный корабль «Принц Густав», в российской эскадре флаг вынужден был спустить 74-пушечный «Владислав», команда которого потеряла 260 человек. Если же говорить о стратегическом итоге, тот тут победа была за русскими.

Шведский флот вынужден был отступить и укрыться в крепости Свеаборг.

Шведские планы ведения войны были расстроены уже в первом морском сражении.

В преследовании шведского флота и блокаде Свеаборга, которая продолжалась до поздней осени, принял участие и серьезно поврежденный «Мстислав». На корабле были убиты или ранены практически все офицеры, поэтому мичмана КРУЗЕНШТЕРНА назначали помощником командира «Мстислава».

Отличившись в Гогландском сражении, уже в

1789 году КРУЗЕНШТЕРН принял участие и в Эландском сражении.

Среди немногочисленных потерь российской эскадры в этом бою наиболее тяжелой была гибель командира 74-пушечного «Мстислава» — Григория Ивановича МУЛОВСКОГО, который готовился к совершению первого в истории России кругосветного путешествия.

Впоследствии кругосветное путешествие суждено совершить именно КРУЗЕНШТЕРНУ, который служил на том же корабле.

В 1790 году Иван КРУЗЕНШТЕРН участвовал в так же морских боях при Ревеле, Красной Горке, а также Выборгской бухте. После этих сражений он в возрасте 19 лет был произведен в лейтенанты.

В 1793 году Иван Фёдорович КРУЗЕНШТЕРН в числе 12 российских офицеров-отличников был направлен в Англию с целью усовершенствования морского дела и навыков.

На тот момент Англия прочно удерживала звание величайшей морской державы.

С англичанами КРУЗЕНШТЕРН ходил к берегам Северной Америки, где участвовал в боях с французами. Во время этого путешествия с британцами он посетил Барбадос, Бермудские острова и Суринам. Для исследования ост-индских вод и открытия торговых маршрутов в Ост-Индию для России, КРУЗЕНШТЕРН посетил Бенгальский залив.

Заинтересованный русской меховой торговлей с соседним Китаем, которая велась из Охотска сухопутным маршрутом на Кяхту, Иван Фёдорович решил, что, если бы торговля велась непосредственно по морю, это было бы гораздо более выгодно. Также он планировал установить прямые отношения метрополии с русскими владениями, расположенными в Америке, чтобы получить возможность снабжать их всеми необходимыми припасами.

В 1799 году в Петербурге Иван КРУЗЕНШТЕРН представил свое видение, однако его проект был отвергнут. В то же время в 1802 году с аналогичным предложением выступило уже главное управление Русско-Американской компании, это предложение было удовлетворено российским императором Александром I.

Для его исполнения снарядили первую российскую кругосветную экспедицию. Именно так и сбылась еще детская мечта Крузенштерна.

В состав первой русской кругосветной экспедиции, которая навсегда вошла в историю нашей страны, вошли два корабля: «Надежда» и «Нева».

«Надеждой» командовал лично КРУЗЕНШТЕРН, «Невой» — еще один знаменитый русский моряк капитан-лейтенант ЛИСЯНСКИЙ. Кругосветное плавание началось

07 августа 1803 года с отплытия кораблей из Кронштадта. Их путь пролегал через Атлантику,

03 марта 1804 года они обогнули мыс Горн. Из русских и соседних с ними земель на севере Тихого океана участники данной экспедиции обратили особое внимание на Сахалин, Камчатку и Курильские острова.

19 августа 1806 года завершилось кругосветное плавание так же в Кронштадте.

Во время проведения экспедиции КРУЗЕНШТЕРН провел большой объем различных исследований, результаты которых можно обобщить следующим образом:

— были существенно исправлены географические карты; проводились глубоководные исследования Мирового океана (определение удельного веса и солености воды, измерение температуры на разных глубинах, определение скорости течений и т.п.);

— на карту было нанесено западное побережье Японии, восточный берег и южная часть Сахалина, исследована часть Курильских островов;

— установлен новый путь к русским владениям, расположенным на Камчатке и в Аляске.

Иван Фёдорович не только открыл и нанес на карты многие острова, описал часть северо-западного побережья Тихого океана и составил его первый атлас, но и стал одним из основоположников проведения океанологических исследований.

Кругосветная экспедиция под его началом собрала богатые этнографические, ботанические, зоологические коллекции, а также провела большое количество астрономических наблюдений.

В своих записках о кругосветном путешествии КРУЗЕНШТЕРН рассказал много нового и любопытного о том, что увидел в плавании, особенно о нраве и быте дикарей. Для своего времени составленный им атлас Тихого океана был великолепен, он изобиловал планами, картами и рисунками.

ЛИСЯНСКИЙ, который управлял вторым кораблем экспедиции — «Невой», иногда шел отдельно от «Надежды».

В его книге о том же кругосветном путешествии было подробное описание берегов Кодиака и Ситки.

По словам современников Ивана Фёдоровича, он довольно сильно выделялся в своем окружении. КРУЗЕНШТЕРН отличался атлетическим сложением, а своей богатырской грудью и плечевым поясом превосходил всех участников кругосветной экспедиции.

Так, во время плавания, он, невзирая на недоумение коллег, возил с собой гири, и каждый день занимался с ними. Любимым упражнением мореплавателя был швунг жимовой. С двухпудовыми (32 кг) гирями КРУЗЕНШТЕРН упражнялся каждый день, уделяя этим занятиям примерно 30-40 минут.

В 1811 году Иван КРУЗЕНШТЕРН определен инспектором классов Морского кадетского корпуса.

В 1814 году, он разработал подробную инструкцию для проведения кругосветной экспедиции 1815 -1818 годов под началом Коцебу, одного из младших офицеров первого российского кругосветного плавания.

Также Крузенштерн посетил Англию, для того чтобы заказать необходимые для экспедиции инструменты. Вернувшись назад в Россию, он получил бессрочный отпуск, посвятив его созданию «Атласа Южного моря».

Его труд, который был издан на русском и немецком языках, вскоре был переведен на французский язык, а затем на все без исключения европейские языки. Эта работа Крузенштерна была удостоена полной Демидовской премии.

Любопытной деталью является то, что в начале Отечественной войны

1812 года КРУЗЕНШТЕРН, будучи человеком небогатым, пожертвовал народному ополчению треть своего состояния. По тем временам это была большая сумма — тысяча рублей.

В 1812 том же году КРУЗЕНШТЕРН опубликовал трехтомник собственного сочинения «Путешествие вокруг света…», а в

1813 году его избрали членом многих научных обществ и академий по всему миру, в том числе в Англии, Германии, Дании и Франции.

В 1827 году Иван Фёдорович КРУЗЕНШТЕРН назначен директором Морского кадетского корпуса и стал членом адмиралтейств-совета. На посту директора этого учебного заведения, которое он сам когда-то успешно закончил, он провел долгих 16 лет. Его деятельность в это время ознаменовалась введением в учебные курсы Морского корпуса новых предметов, обогащением библиотеки и музея учебного заведения многочисленными учебными пособиями. Также именно в этот период были созданы и утверждены Высшие Офицерские классы, которые позднее преобразуют в Военно-Морскую академию. При Иване Фёдоровиче в Морском кадетском корпусе были полностью отменены телесные наказания воспитанников.

В 1842 году в звании адмирала Иван Фёдорович КРУЗЕНШТЕРН подал в отставку.

Оставив службу, он уехал в свое именье, но и здесь прославленный мореплаватель продолжал работать.

В 1845 году совместно с такими российскими учеными, как: Ф. П. Врангель, Ф. П. Литке и К. М. Бэр КРУЗЕНШТЕРН принял непосредственное участие в создании Русского географического общества. Спустя некоторое время, данное общество стало одним из крупнейших центров географических наук не только в Российской империи, но и во всем мире.

Иван Фёдорович КРУЗЕНШТЕРН ушел из жизни 24 августа 1846 года в своем имении Асе в возрасте 75 лет.

Мореплаватель похоронен в Ревеле в Вышгородской (Домской) церкви.

Но дело отца продолжил сын, Павел Иванович, а затем и внук, Павел Павлович. Оба они стали известными путешественниками, которые исследовали северо-восточные берега Азии, Каролинские и иные острова Печерского края и обский Север.

21.07. 2025 года в Москве, общественной палате РФ, вспомнили имя прославленного путешественника, при вручении памятного знака объединения «КОМАНДАРМ» —

Через несколько дней военные моряки и подводники, кораблестроители и изобретатели

будут отмечать славный праздник – День военно-морского флота.

В лице «каперанга»-

ТОЛУЗАУОВА поздравляем всех ветеранов, наших славных морских воинов и всех причастных к

этому празднику, — отметил Михаил ЛУБОШНИКОВ.

КУЛЬТУРА — воспитательное средство!

04 июля 2025 г в городе Твери состоялась Творческая встреча с кино показами, приуроченными к Дню героев боевых действий в России.

В конференц-зале отеля «Пушкин» в самом центре города состоялось культурное событие, приуроченное ко Дню героев боевых действий в России – творческая встреча режиссеров и художников, сестер Елены БЕЛОВОЙ и Татьяны МЕЛИХОВОЙ с кинопоказами двух авторских, исторических документальных фильмов: «Благословенно воинство» и «Семья сквозь века» !

Елена БЕЛОВА и Татьяна МЕЛИХОВА являются лауреатами Всероссийского фестиваля исторических фильмов «Вече» под руководством Народной артистки РФ и кинорежиссера Светланы ДРУЖИНИНОЙ и Международного Кубанского фестиваля православных фильмов

«Вечевой колокол» в Краснодаре под руководством Генерального директора и Художественного руководителя Кубанского казачьего хора Виктора ЗАХАРЧЕНКО.

Первый фильм «Благословенно воинство» был снят на основе Всероссийского художественного фестиваля в честь святого благоверного великого князя Александра Невского, состоявшегося в Тверской городской Думе под эгидой Творческого союза профессиональных художников (ТСПХ) в 2019 году, и соединившего в едином пространстве в работах заслуженных и начинающих мастеров живописи все этапы развития русского воинства от древнейших времен до наших дней.

Проект «Благословенно воинство» получил большой резонанс в СМИ, заслужил благодарности от министерств и ведомств региона. Кинопоказы проводились в Военной академии ВКО им. Жукова,

Тверском Суворовском военном училище,

Штабе общественной поддержки.

Показ фильма был приурочен Дню героев боевых действий, который отмечается в России 01 июля.

В основу второго фильма авторов «Семья сквозь века» вошла художественная выставка, состоявшаяся в Законодательном Собрании Тверской области в сентябре 2024 года в связи с Годом Семьи в России и представившая тематические работы Елены Беловой и Татьяны Мелиховой в уникальной технике «живописи шерстью» за десятилетний период профессиональной творческой деятельности в ТСПХ. Гостями мероприятия стали государственные и общественные деятели региона, деятели культуры, медийные персоны, а также начальник наградного отдела международного геральдического Совета «КОМАНДАРМ»

Василий Мефодьевич КАСИЯНОВ, Народный художник РОССИИ, скульптор, входящий в топ 50 лучших скульпторов планеты, Владимир Александрович СУРОВЦЕВ.

Показ фильма приурочен к государственному празднику РФ Дню Семьи, Любви и Верности в России

08 июля.

Благодарности от общественного геральдического Совета «КОМАНДАРМ», переданные Ларисой Владимировной ГНЕЗДИЛИНОЙ, вручили в торжественной обстановке, в рамках проведения кино показав ко Дню героев боевых действий в Твери, куратору и организатору встречи, певице, актрисе, режиссеру БЕЛОВОЙ Елене Владимировне.

Так же благодарности МГС»КОМАНДАРМ», за сохранение Священной памяти наших предков вручена художнику, режиссеру, поэтессе МЕЛИХОВОЙ Татьяне Владимировне.

И ещё удостоены благодарности МГС»КОМАНДАРМ» артисты:

АТРОХОВА Ольга Александровна, солистка Тверской академической филармонии (Тверь);

НИКОЛАЕВА Алла Аркадьевна, певица, актриса, лауреат международных вокальных конкурсов (Москва).

Между кино показами состоялся ещё патриотический музыкальный концерт.

Режиссер и певица Елена БЕЛОВА, обладатель общественной премии «Артист-Патриот» Правительства Москвы исполнила свои авторские песни «Гжель» и «Жостово» из цикла «О русских промыслах», а также песню, посвященную святому благоверному великому князю, покровителю Тверской земли Михаилу Тверскому на стихи поэтессы Наталии ЛОСЕВОЙ, присутствовавшей на вечере.

С известными патриотическими композициями выступила солистка Тверской академической филармонии Ольга АТРОХОВА.

Она исполнила известные песни «Позови меня», «Тучи в голубом», «Золотые маковки церквей». Выступили на вечере и юные артисты – дети Ольги Александровны. Уверенно подпевала маленькая леди Виктория. Юный солист Матвей Кузнецов проникновенно спел песню «Шел солдат» из репертуара Эдуарда Хиля. Певица Алла Николаева подарила гостям арию а капелла и стихи, а гостья мероприятия и участница фестиваля памяти певца Михаила Круга, который также проходил в это время в Твери, певица Наталья Север исполнила свои авторские песни в стиле Шансон и фольклорные композиции а капелла. Татьяна Мелихова прочитала свои стихи «Карандаш, рука, бумага…» («Путь художника»).

Творческая встреча в отеле «Пушкин», приуроченная ко Дню героев боевых действий в России, продолжилась общением у мини-экспозиции картин авторов, выполненных в технике «живописи шерстью». Картины, представленные на вечере, были посвящены творчеству А.С. Пушкина. Завершился вечер общим фото и неформальным общением за фуршетом в фойе, во время которого Елена Белова исполнила под гитару несколько старинных романсов из авторского цикла «Романс в картинах», а затем вместе со всеми гостями – песню «Десятый наш десантный батальон» из кинофильма «Белорусский вокзал».

Наша история — Великая история потому, что свершалась выдающимися людьми из года в в год,

из века в век…

Так история города Твери изо дня в день, насчитывает более тысячи лет.

Здесь произошло много великих событий, непосредственно связанных с историей самого Российского государства, как в горе, так и радостях, как в поражениях, так и в победах.

У историков существует несколько версий откуда взялось название города Тверь.

Основная созвучное слово со старославянским «твердь», что означает крепость…

Официально принято считать, что дата основания Твери — 1135 год.

Однако, по некоторым археологическим данным, неукреплённые поселения в районе соединения Тьмаки и Волги существовали как минимум лет на сто раньше.

Об этом есть и летописные упоминания.

Поселение увеличивалось, росло хозяйство, началась торговля. Для этого были все предпосылки, так как город находился на выгодном месте, при этом относительно далеко от Орды.

В 1247 году было основано Тверское княжество. Его столица Тверь стремительно развивалась и росла несмотря на частые пожары. Они случалось чуть ли не постоянно, так как городские постройки были деревянными.

В конце XIII века власть над городом перешла к великому князю Михаилу Ярославичу.

Это считается мудрый и всенародно любимый правитель.

Жизнь и гибель князя героическая, и может служить примером благородства и настоящей любви к Отечеству, даже в наши дни.

Памятник тверскому благоверному князю по праву занимает своё место в городе. Он превратил Тверское княжество в богатое самостоятельное государство с крепкими дипломатическими связями и международным признанием, первым начал стремление к объединению Руси, в условиях подчинения монголо-татарской Орде.

А его самого церковь признала святым, и горожане до сих пор считают его небесным покровителем города.

Михаил Ярославич сделал Тверское княжество богатым самостоятельным государством.

Князь развивал местную культуру и традиции, заложил строительство Спасо-Преображенского собора, с постройки которого связано возникновение летописного дела в Твери.

Он стал основателем древнерусского сборника нравственно-юридических правил “Мерило Праведное”, стремился сделать Тверь идеологом правопорядка и утвердил автономную церковную организацию.

В начале XIV века формировались и укреплялись русские города. Орда стала понемногу ослабевать, а Тверь и Москва, находились в труднодоступных лесистых местах, благодаря чему не так часто подвергались опустошительным набегам татаро-монгольской конницы. Поэтому наоборот, наращивали силу, и уже соревновались за лидерство уже между собой.

Преимущество Москвы ещё оказалось в стратегическом положении.

Тверь же была крупным торговым, ремесленным и культурным центром.

Напряженный период в истории раздробленной Руси характеризовался дальнейшим усилением Твери и многочисленными выступлениями за освобождение от ордынского ига.

В 1320 году Московским князем стал Иван Данилович, получивший прозвание КАЛИТА. Этому предшествовала кровавая распря между князьями, его братом Юрием Даниловичем и Дмитрием Тверским, в результате которой Юрий был зарублен.

Позже самого Дмитрия Тверского убили в Орде, и княжеский престол перешел к Александру. Молодой князь Александр отказался от поездки к хану Узбеку за ярлыком на правление от Орды, и заключил договор с Новгородом.

Мятежного Александра поддержал так же Псков и естественно жители Твери.

Так в ходе восстания в Твери были зверски убиты татарский посол Чол-хана и весь его двор, включая слуг, что вызвало негодование хана Узбека.

Московский князь Иван Калита воспользовался сложившейся ситуацией для того, чтобы устранить своих главных политических противников и направился в Золотую Орду, для утверждения себя в качестве московского князя. Он впервые встретился с ханом Узбеком, видимо смог ему сразу понравиться, потому что при первой встрече хан проявил к Ивану Даниловичу свое расположение. Однако потребовал от него заставить тверского князя Александра, явиться в столицу Орды.

Хан вручил Ивану Калите ярлык на великое княжение и снабдил пятидесятитысячным войском. Калита выступил во главе карательного татарского отряда против собственного народа.

Политическая деятельность Ивана Даниловича Калиты, началась с ещё одного оригинального и хитрого хода. Калита ещё заручился поддержкой митрополита Петра, переманив его многочисленными обещаниями из Владимира в Москву.

Калита уже в ранние годы своего правления понимал всю силу церковного влияния на умы русского народа.

Капиталовложение, как показала история себя оправдало.

В 1326 году на площади заложена церковь Успения Богоматери, это стала первая каменная постройка в Москве такого масштаба.

Под командование Ивана Калиты, помимо татарского войска встали также суздальцы.

Как описывает события Карамзин, что продвигался Калита медленно в надежде, князь Александр одумается, но выяснив, что Тверь и Псков уступать не намерены, вынужден был подойти к Опоку.

В качестве меры устрашения Калита уговорил митрополита наложить проклятие на восставших, но и это не заставило их повиноваться. Татары под предводительством Калиты жестоко подавили восстание, выжгли села и полностью разорили Тверскую землю.

Огромное количество местного населения было угнано в рабство.

Так Великокняжеский престол Иван Данилович Калита, князь Московский получил кровью русского народа, хитростью и предательством. Дань собиралась вовремя и регулярно направлялась Узбеку, хотя и была тяжела. Волнения Калита жестоко подавлял, собирая излишки в собственную казну.

Однако с этого момента опустошительные набеги ордынцев на территорию Московского княжества не осуществлялись. Благодаря чему выросло новое поколение, которое вышло позже на куликовскую битву, во главе с князем Дмитрием, прозванным Донским…

Ивана Даниловича прозвали Калитой за его рачительность и хозяйственность. Несметные богатства, которые он скопил, собирая дань для хана, направлялись на расширение Московского княжества и укрепление его могущества.

В итоге Москва стала столицей, а Тверь перестала играть роль объединителя Русских земель. После анти-ордынского восстания, которое подавил Иван Калита в 1327 году, Тверь была сильно разорена. С этих событий начался постепенный упадок города.

Со второй половины XV века Московское княжество окончательно укрепило свои лидерские позиции. Тверское же окончательно утратило политическую силу. С 1485 по 1490 год здесь правил Иван III. После того как он подчинил себе Новгород, Тверь оказалась в окружении московских владений. Соперничество за престол фактически было проиграно Москве.

Несмотря на это в XV — XVI веках город продолжал развиваться. Активно велось каменное строительство, стало популярным кузнечное дело. Период ознаменовался рождением на территории города церкви “Белая Троица”.

Этот уникальный храм сохранился и по сей день.

Хотя Тверь ещё разоряли опричники Ивана Грозного. Потом на город нападали польско-литовские интервенты. Набеги совершались постоянно. Когда Тверь в очередной раз была захвачена, всех жителей освободил шедший из Новгорода с войском князь М.В. Скопин-Шуйский.

С тех пор городское хозяйство снова оказалось в упадке. Экономический рост усилился лишь к концу XVII века.

Тогда же был построен Архиерейский двор — современный Дом офицеров и Спасо-Преображенский собор.

XVIII век и екатерининская эпоха

С 1700 по 1721 годы Россия воевала со шведами в Северной войне. Из стратегических соображений Пётр I распорядился укрепить Тверь. Город должен был стать перевалочным пунктом на Петербургском тракте. Для этого снесли остатки ветхого кремля, а на его месте выстроили бастионы из земли и дерева. Тогда же по распоряжению царя через Волгу сделали первый наплавной мост.

В городе стала интенсивно развиваться торговля и промыслы. Начали образовываться фабрики и мануфактуры, а также предприятия, которые обслуживали водные суда. Открывались и первые учебные заведения, строилось большое количество храмов.

В 1763 году в городе случилось настоящее бедствие. Разрушительный пожар уничтожил 852 двора и почти все казённые дома. Сгорели многие храмы.

Императрица ЕКАТЕРИНА II не пожалела средств на то, чтобы как можно скорее восстановить и преобразить город. Он выделила на это огромную по тем временам сумму — 200 тысяч рублей.

К созданию нового генплана пригласили архитектора Петра Никитина. Под его руководством Тверь изменилась. Вместо хаотичной застройки у города появилась регулярная планировка и знаменитое парадное трёхлучие, а улицы застраивались на манер Петербурга “сплошною фасадою”.

Тогда же было застроено Заволжье и Затверечье.

В Екатерининский период в Твери приоритетом стало просвещение.

Поэтому тогда возникли многие учебные заведения, развивалась культурная жизнь. Открывались библиотеки, музеи. Через Тверь более 20 раз проходили путешествия поэта Александра Сергеевича Пушкина. Здесь жили литераторы: Ф.Н. Глинка, И.И. Лажечников, А.Н. Островский, Ф. М. Достоевский, М.Е. Салтыков-Щедрин.

В 1860 — 1870 годах в Твери создали новые органы городской власти. К тому времени уже была построена и запущена в работу Николаевская железная дорога между двух столиц. На станции “Тверь” появился железнодорожный вокзал с императорскими покоями. А по Волге запустили пассажирские пароходы.

В 1853 году московский купец Н.И. Каулин основал Рождественскую мануфактуру. Вскоре после этой даты все его паи скупил Савва Морозов с сыновьями. Они создали целый рабочий городок при ткацкой фабрике, который сегодня известен как Двор Пролетарки или Морозовские казармы. На предприятии трудилось около 8 тысяч человек. Вскоре построили завод, который производил запчасти для ткацких машин.

1897 году произошло образование Тверского вагоностроительного завода, который уже спустя два года вовсю выпускал вагоны. На этом предприятии трудилось более 17 тысяч человек. А на прядильной фабрике было уже 15 тысяч работников. 1000 человек трудилось на фарфоро-фаянсовой фабрике Кузнецова.

1866 год возник Головинский вал — улица, которая отделяет затьмацкую часть города от Пролетарки. Земляной вал появился благодаря одному из городских правителей — А.Ф. Головинскому. Таким образом чиновник защитил часть города от паводка, который регулярно затапливал улицы.

Открывались училища и школы, гостиницы, банк, почта и многочисленные храмы, причем не только православные. В городе появилась телефонная связь, а по улицам проехал первый автомобиль. Через Волгу возвели Староволжский мост, улицы освещались электричеством.

С 1905 года жителям уже показывали кино.

Вначале XX века в Твери возникали оппозиционные движения, демонстрации и рабочие стачки. Вскоре император Николай II отрёкся от царствования, и у власти в стране встало Временное правительство.

В результате в 1917 году управление перешло Советской власти.

Тверь переименовали в Калинин. Так же городе стали переименовывать улицы и культурные объекты. Тверскую губернию вовсе ликвидировали. Её отнесли сначала к округу, а потом к району в Московской области. А саму Тверь переименовали в Калинин в честь уроженца города М.Н. Калинина. Соответственно, и область впоследствии стала Калининской.

Из храмов изымались все ценности, а церковное имущество и здания национализировались. Тверские монастыри и церкви массово закрывали, отделив от государства. Впоследствии культовые учреждения были уничтожены, в том числе, был взорван и Спасо-Преображенский собор.

В этот же период сложились традиции коммунистических субботников и ударничества на предприятиях. Подписан “Договор тысяч” — о соревновании рабочих коллективов.

В городе практически полностью ликвидировали безграмотность.

Активно издавались газеты и журналы, открылся Дворец пионеров.

Развивалась и медицина: появилась служба “скорой помощи”, строились и открывались больницы и родильные дома…

С 15 октября по 16 декабря 1941 года длилась оккупация города Калинина немецко-фашистскими войсками. В этот период германскими властями был издан ряд приказов и распоряжений, устанавливающих режим в оккупированном городе. В частности, вводился комендантский час для населения (передвижение по городу разрешалось с 8:00 до 16:00), переход через реки мог осуществляться только по мостам, население Заволжской и Затверецкой частей города насильственно было переселено в центральную часть города в связи с активными боевыми действиями.

Созданную оккупационными властями городскую управу возглавлял бургомистр. Управа состояла из отделов: административного, жилищного, технического, сельскохозяйственного и других.

Административно-территориальное деление города изменили. В дополнение к четырем районам, имевшимся в Калинине к октябрю 1941 года: Центральному, Пролетарскому, Новопромышленному, Заволжскому немецким режимом были образованы дополнительные: Первомайский, Привокзальный, Завокзальный, Затверецкий. Такое административное деление объяснялось необходимостью контроля над населением, насильственно согнанным с территорий Заволжья и Затверечья в центральную часть Калинина.

Районы находились в ведении управ, которыми руководили старшины. Каждый район делился на участки, возглавляемые участковыми. Участковые подчинялись одновременно старшине и начальнику штаба охраны городской управы. Участок, в свою очередь, делился на кварталы, каждый из которых возглавлял квартальный, которому подчинялись коменданты многоквартирных домов.

Нацистская администрация установила комендантский час.

Людям запретили переход через реки по льду под угрозой расстрела на месте. Советских разведчиков ловили и вешали, если подозревали кого-то в связях с ними — публично расстреливали на месте, а тела оставляли прямо на улице. Мужчин любого возраста, оставшихся в Калинине, фашисты забирали в плен, высылали в лагеря. Женщин и детей заставляли работать.

На протяжении всего периода оккупации город жил на военном положении.

19 октября 1941 г. Советским командованием уже образован Калининский фронт. И с этих дней силы обороны сумели пресечь дальнейшее наступление гитлеровцев и неоднократно пытались освободить город. Оккупация длилась 61 день.

Войска вермахта окончательно были изгнаны из Калинина 16 декабря 1941 года силами 29-й и 31-й армий Калининского фронта под командованием знаменитого генерал-полковника Ивана Степановича КОНЕВА.

Своим контрнаступлением советские бойцы переломили ход войны на московском стратегическом направлении. Освобождение Калинина имело и серьёзное моральное значение, ведь это был первый освобождённый областной центр. Пока наши войска боролись за город, они потеряли 20 тысяч человек, потери немцев — 10 тысяч человек. Калинин был сильно разгромлен, повреждены почти все бетонные сооружения. Больше всего пострадал жилой сектор и промышленные предприятия. Были приведены в негодность водопровод и канализация, отсутствовала телефонная и радиосвязь. От голода, бомбардировок и издевательств погибло две с половиной тысячи человек мирного населения.

Когда немцы отступали из города, то буквально начинили его 10 тоннами взрывчатки. Они подрывали и жгли всё на своём пути, в том числе, Староволжский мост. Городское хозяйство получило ущерб в полтора миллиарда рублей. Сегодня историки, краеведы, ветераны и их потомки знают немало историй о героических подвигах солдат, с честью бившихся за Калинин.

В честь героев, воевавших за Калинин, в городе и его окрестностях построены памятники свидетельства событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

За отвагу и доблесть жителей города, стойкость Калинина в дни фашистской оккупации современная Тверь была удостоена звания «Город воинской славы». Одноимённая стела с текстом указа установлена в Центральном районе на улице Советской.

Современная Тверь — это уютный, красивый и гостеприимный город с множеством достопримечательностей. Здесь есть и музеи, и памятники, красивая архитектура и улицы, а так же встретят добродушные и приветливые люди.

ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ БУЙНЕВИЧ.

03 июля 2025 года в день независимости республики Беларусь, через 81 год после освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.

В городе Гомель, на «Алее Героев» прошел торжественный митинг посвящённый памяти Героя БУЙНЕВИЧА ПАВЛА НИКОЛАЕВИЧА.

В торжественной обстановке состоялась церемония награждения медалями, которые посвященны

Павлу Николаевичу БУЙНЕВИЧУ, Герою Союза Советских Социалистических Республик.

В мероприятии приняли участие руководство Гомельского облуправления Департамента охраны, руководители силовых ведомств, а также дочь Татьяна ДАШКЕВИЧ и племянник Владимир Андреевич ГРОМЫКО, а также почётные гости, участвовавшие в увековечивании памяти Героя.

Начальник управления Виталий Сергеевич ДЕВЯТИЛОВ вручил первый нагрудный знак Гомельского облуправления Департамента охраны «ЗА ЗАСЛУГИ» дочке Татьяне и племяннику Владимиру. Также отмечены те, кто принимал участие в создании памятного видеоклипа посвящённого бессмертному подвигу Героя.

— Сегодня мы вспоминаем настоящих героев и чествуем тех, кто хранит их память. Пусть их подвиги всегда служат примером для будущих поколений,— отметил Виталий Сергеевич.

Завершилась торжественная церемония минутой молчания и возложением алых гвоздик к памятной табличке ПАВЛА НИКОЛАЕВИЧА БУЙНЕВИЧА.

Читать полностью: https://newsgomel.by/news/den-nezavisimosti/v-gomele-sostoyalas-tseremoniya-nagrazhdeniya-posvyashchyennaya-pamyati-pavla-buynevicha_195433.html

Владимир Андреевич ГРОМЫКО выступил с инициативой, и разработал медаль «За Заслуги». Данная награда утверждена ведомством Гомельского управления департамента охраны внутренних дел республики Беларусь.

БУЙНЕВИЧ П. Н. работал в охране МВД Гомеля.Так на митинге лучшие сотрудники департамента охраны, министерства внутренних дел и представители общественных объединений Республики Беларусь в торжественной обстановке, приуроченной к государственному празднику награждены ведомственной наградой «П.Н. БУЙНЕВИЧ'»!

Павел Николаевич БУЙНЕВИЧ родился 15 октября 1912 года в деревне Новые Громыки (ныне —Ветковский район Гомельской области республики Беларусь. Окончил четыре класса школы и курсы трактористов, после чего работал механизатором Закружской машинно-тракторной станции. В 1934 г. БУЙНЕВИЧ призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную армию (РККА), где стал командиром отделения в кавалерийском полку.

Принимал участие в Польском походе РККА.

Участник советско-финской войны, после окончания которой БУЙНЕВИЧ уволен в запас и вернулся на родину, где работал трактористом.

В июне 1941 г. в первый же день Великой Отечественной войны БУЙНЕВИЧ добровольно пришёл в военный комиссариат и направлен в отдельный зенитный дивизион противоздушной обороны (ПВО), где стал сначала вычислителем, затем командиром орудия.

Участвовал в обороне Гомеля.

За период с 22 июня по 10 августа 1941 г. дивизион ПВО- БУЙНЕВИЧА сбил 42 самолёта противника и задержал 20 лазутчиков, заброшенных с парашютами .

11 августа 1941 года дивизион ПВО был погружен на железнодорожные платформы для прикрытия военных эшелонов от налётов авиации противника, следовавших до Орла.

В ходе выполнения этой боевой задачи дивизион сбил ещё 30 вражеских самолётов.

В начале октября 1941 года БУЙНЕВИЧ в составе своего подразделения попал в окружение в Вяземском котле Западного фронта.

По приказу командования орудия были уничтожены, а личный состав дивизиона прорвался в леса в Брянской области.

БУЙНЕВИЧ вошёл в партизанскую группу из 42 бойцов прорвавшихся из окружения.

Когда группа объединилась с другим партизанским отрядом, БУЙНЕВИЧ назначен командиром отделения, и принимал участие в партизанской войне по разгрому вражеских карательных экспедиций и гарнизонов противника в населённых пунктах.

27 сентября 1943 года в районе села Очеса-Рудня Брянской области партизаны отряда БУЙНЕВИЧА объединились с частями Красной Армии.

БУЙНЕВИЧ участвовал в освобождении Белорусской ССР,

в том числе своих родных мест, освобождении Рогачёва, Коростеня,

Участвовал в освобождении Варшавы, и

взятии Берлина.

Неоднократно посылался в разведку, доставлял ценных «языков».

К январю 1945 года сержант Павел БУЙНЕВИЧ командовал орудием 447-го стрелкового полка 397-й стрелковой дивизии 61-й армии, 1-го Белорусского фронта.

Отличился во время Висло- Одерской операции.

14 января 1945 года к югу от Варшавы, когда наступавшие советские части попали под массированный вражеский огонь, расчёт БУЙНЕВИЧА выкатил орудие на прямую наводку и уничтожил пять огневых точек противника, что помогло.

Когда пехота поднялась и пошла в наступление, артиллеристы так же пошли в атаку, сами катили орудие, расстреливая в упор и подавляя огневые точки противника.

16 января 1945 года в ходе прорыва обороны противника БУЙНЕВИЧ уничтожил 8 огневых точек, 10 станковых пулемётов и 45 вражеских солдат и офицеров.

27 февраля 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм сержант Павел Николаевич БУЙНЕВИЧ удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина

и медали «Золотая Звезда» за номером 7206.

Фотография взята: https://newsgomel.by/news/den-nezavisimosti/v-gomele-sostoyalas-tseremoniya-nagrazhdeniya-posvyashchyennaya-pamyati-pavla-buynevicha_195433.html с сайта newsgomel.by

За годы войны БУЙНЕВИЧ был четыре раза ранен, после восстановления возвращался в строй.

В 1945 году после победы в Великой отечественной войне, БУЙНЕВИЧ демобилизован и вернулся на родину.

В 1948 году Павел Николаевич в третий раз призван в армию, где служил до 1967 года, и уволен в запас в звании старшины.

С 1967 года работал председателем своего родного колхоза.

Затем проживал в Гомеле, где работал в Центральном отделе вневедомственной охраны.

Умер 14 марта 1995 года, похоронен в городе Ветка, Гомельской области.

ПАМЯТИ ПРЕДКОВ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ!